Le cose sono strane

Ricordo una recensione scritta dopo una mia mostra fotografica, ormai più di 20 anni fa, in cui l’autore della mostra definiva le mie immagini “pittura di paesaggio in bianco e nero”. A quell’epoca ero molto più giovane di adesso (ottimismo da xenni) e poiché il disincanto non mi aveva ancora colpito in pieno, sognavo ancora che, con il tempo, mi sarei ricavato un posto di tutto rispetto nell’Olimpo fotografico.

È vero che all’epoca fotografavo ancora esclusivamente in bianco e nero, ed è anche vero che la maggior parte delle mie fotografie erano scattate all’aperto. Ma non ho mai avuto, né allora né oggi, alcun interesse per il “realismo” dello spazio fotografato, né al momento di vederlo, né al momento di catturarlo in una fotografia. Quella cosa della “fotografia di paesaggio in bianco e nero” mi è sembrata un po’ un calcio nei pantaloni, più per il fatto di pensare che, forse, il mio stile fotografico (se allora ce n’era uno) poteva essere un po’ indefinito, che per una recensione scritta da qualcuno che, presumibilmente, non aveva capito bene di cosa si trattasse, probabilmente come conseguenza della prima.

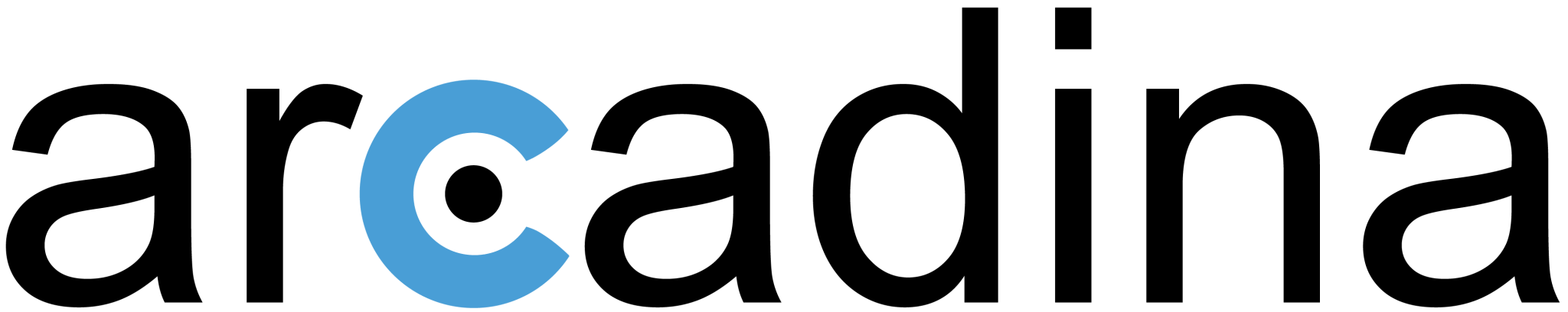

L’uomo illuminato. © Duane Michals, 1968

Contenido

Le fotografie che scatto

Le fotografie che scatto per me sono l’antitesi di tutto ciò che faccio nel mio lavoro. Lo erano prima e lo sono adesso. Quando si diventa un professionista multidisciplinare è forse perché si è sempre avuta una certa tendenza all’eclettismo. Nel mio caso, l’eclettismo non è qualcosa di esclusivo del mio aspetto professionale, ma credo che sia stato un elemento standard in me fin dall’inizio. Infatti, se non fosse stato per l’incidente in moto che ho descritto nel mio precedente articolo e per la storia che ne è seguita, probabilmente avrei optato per la musica invece che per la fotografia.

È possibile che la percezione di mancanza di definizione di cui parlo nel paragrafo precedente fosse il riflesso evidente di quell’eclettismo che, nel tempo, è stato la chiave per poter vivere del mio lavoro e, per di più, divertirmi. Credo anche che sia stato proprio questo eclettismo a condannare la mia carriera artistica all’anonimato, perché non c’è niente che un aspirante artista che suona tanti stili diversi in un mondo in cui tutto deve essere catalogato, incasellato, standardizzato ed etichettato… “Cosa fai? “Vai di là!” “Beh… sono un artista performativo…” “Dai, cazzo, questa è un’altra cosa…!”.

Quello che mi è chiaro è che quando ho scattato le fotografie non avevo intenzione di creare un’immagine da cartolina, ma piuttosto un esercizio sperimentale (che ancora non so se sia consapevole) in cui lo spazio fotografato viene reinterpretato e filtrato fino a diventare un frammento visivo spogliato, per quanto possibile, dell’attributo di realtà.

Fotografie di paesaggi in “bianco e nero

Ho sempre pensato che quelle fotografie “paesaggistiche” del mio periodo in bianco e nero mostrassero un altro tipo di paesaggio, quello che non si vede ma che si percepisce: il paesaggio interiore, direttamente legato agli stati d’animo e alle emozioni, che viene filtrato all’esterno attraverso un mezzo di espressione (fotografia, scrittura, scultura, pittura, ecc.).

Ma addentrarsi in questo ambito implicherebbe una certa dose di psicologia umana, o di mandanga vecchio stile, e non è questo il nocciolo della questione in questo articolo. Quello che mi è chiaro è che quando ho scattato le fotografie non avevo intenzione di creare un’immagine da cartolina, ma piuttosto un esercizio sperimentale (che ancora non so se sia stato consapevole) in cui lo spazio fotografato viene reinterpretato e filtrato fino a diventare un frammento visivo spogliato, per quanto possibile, degli attributi della realtà. Ancora una volta, anche se mi ripeto come l’aglio, l’atto soggettivo di fotografare.

Da sinistra a destra: La palmera (1991), S/T (1990), S/T (1993), S/T (1991). © Bernat Gutiérrez

È tutto nei libri

È attraverso alcuni libri di fotografia in forma di saggio che ho trovato gli strumenti per ordinare e definire meglio tutte queste percezioni e domande derivate dal mio interesse per la comprensione della fotografia in tutti questi anni.

Ce ne sono alcuni fondamentali, come quelli scritti dalla fotografa e analista Joan Fontcuberta El beso de Judas. Fotografia e verità (Gustavo Gili 1997), La macchina fotografica di Pandora. La fotografía después de la fotografi@ (Gustavo Gili 2013) o La furia delle immagini. Notas sobre la postfotografía (Galaxia Gutemberg 2016), ma anche Visto y no visto di Peter Burke (Editorial Crítica 2001), La fotografía plástica di Dominique Baqué (Gustavo Gili 2003) e altri che, pur non essendo esclusivi dell’arte fotografica, sono un complemento perfetto, e senza dubbio necessario, per contestualizzare meglio tutta questa overdose di dati e analisi fotografiche.

L’essenziale dello spirituale nell’arte di Kandinsky (1952) e quella cannelita en rama che è L’elogio dell’ombra di Junichiro Tanizaki (1933). Ma senza dubbio, se c’è un libro che mi ha aiutato a trovare una definizione molto più suggestiva e accurata della fotografia che facevo e faccio per me stesso, è stato Poetica dello spazio (Gustavo Gili 2002). Una raccolta di articoli e scritti sulla fotografia e sullo spazio fotografato del fotografo e storico Steve Yates, basata su un altro libro fondamentale, La poétique de l’espace del filosofo Gaston Bachelard.

E ora è il momento in cui, come Homer Simpson, vi dite: mi annoio, il momento perfetto per fare un kit-kat tra le righe e prendere in considerazione un piccolo esercizio visivo. Date una (buona) occhiata alla seguente sequenza di immagini.

Le cose sono queer. © Duane Michals, 1973

Le stranezze di Duane Michals

Quando ho scoperto il lavoro del fotografo americano Duane Michals (Pennsylvania, USA, 1932) ero un fotografo alle prime armi e uno studente di Immagine e Suono. Fino ad allora, l’apprendimento della fotografia al di fuori del mio autodidattismo si limitava a quei corsi in cui, al di là degli aspetti tecnici, come l’uso della macchina fotografica o il processo di sviluppo e stampa chimica, si approfondivano i concetti di base della fotografia di moda, della pubblicità, della stampa, ecc…

Tutto è pronto per trasformarci in lavoratori piuttosto che in creativi. È il 1993.

Ma poi arriva un giovane insegnante, con l’entusiasmo e il vigore di chi non è ancora stato colpito dal malcontento (suona familiare?), e capovolge il programma di studio, non trattando più i suoi studenti come semplici aspiranti a una laurea, ma incoraggiando invece il pensiero critico, la creatività e la capacità di superare quando si affronta qualsiasi esercizio fotografico.

Ed è grazie a lui che abbiamo scoperto il lavoro di Robert Mapplethorpe, Jan Saudek, Sandy Skoglund, Cindy Sherman, Joel Peter Witkin, Cristina García Rodero, Ouka Lele… e, nel mio caso, direttamente sulla patata come un missile: Duane Michals.

Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, l’eccellenza fotografica ha continuato a essere segnata dalla fotografia documentaria come rappresentazione “affidabile” della realtà, catturata nell’“istante decisivo”.

Non che all’epoca non esistesse già una fotografia più plastica o artistica, per così dire, ma in un’epoca in cui l’atto fotografico era ancora legato alla cattura dell’attimo reale al momento giusto, l’Olimpo della fotografia era costituito da nomi come Robert Capa, Robert Frank, Walker Evans, Henri Cartier-Bresson o la sacrosanta Agenzia Magnum.

Le prime fotografie di Duane Michals

Le prime fotografie conosciute di Duane Michals risalgono al 1958. Una serie di ritratti di strada in bianco e nero scattati durante un viaggio in Russia che, pur potendo essere inseriti nella street photography già in voga in quegli anni, mostravano già la semplicità e la naturalezza che avrebbero caratterizzato il suo stile fotografico.

Anche quando si tratta di rappresentare visivamente gli aspetti più complessi della condizione umana (vita, morale, sesso, morte…).

La condizione umana. Duane Michals, 1969

È a partire dagli anni Sessanta che la fotografia di Duane Michals rompe chiaramente con gli schemi consolidati e con l’egemonia della fotografia documentaria. La fotografia come mezzo creativo capace non di mostrare la realtà, ma di fotografare ciò che non si vede.

Sequenze di foto di Duane Michals

È qui che nascono le sue prime sequenze fotografiche. Questa tecnica finirà per essere il segno distintivo più rappresentativo di uno stile fotografico con chiare influenze surrealiste. Senza dubbio frutto dell’incontro e del rapporto con il pittore René Magritte. Ma con una naturalezza e una poesia visiva (scritta anche sulle fotografie stesse) che rinuncia praticamente a ogni artificio. Rendendo accessibile alla comprensione di tutti un modo di fotografare vicino al concettuale e al filosofico, senza rinunciare a uno splendido senso dell’umorismo.

Anche se sembra che questa “comprensione” non abbia fatto presa nella mente di alcune delle vacche sacre della fotografia dell’epoca. È noto l’aneddoto del fotografo americano Garry Winogrand, pioniere della street photography, che nel 1963, dopo aver visto la prima mostra di Michals in una galleria, lasciò la galleria inorridito, gridando “Quella non è fotografia”.

È noto l’aneddoto del fotografo americano Garry Winogrand, pioniere della street photography, che nel 1963, dopo aver visto la prima mostra di Michals in una galleria, se ne andò stizzito gridando “Quella non è fotografia”.

La sequenza delle cose che sono queer

È con la famosa sequenza Things Are Queer (1973), che apre questa sezione, che Duane Michals fa saltare ogni concezione realistica dello spazio fotografato.

Niente è come sembra. Ogni fotografia della serie svela la menzogna della precedente e ci coinvolge nella risoluzione di un puzzle visivo composto da 9 immagini che ci porta sempre allo stesso punto di partenza, o di arrivo, a seconda di come ognuno lo guarda.

Un affascinante loop immaginario (e immaginifico) che mette alla prova, a partire dalla più travolgente semplicità estetica, la percezione e l’interpretazione della verità da parte dello spettatore. La fotografia come prova affidabile e accurata della realtà? Ma quale realtà, quale verità?

Chema Madoz, lo straordinario nell’ordinario

Ho scoperto le fotografie di Chema Madoz molto tempo dopo quelle di Duane Michals, e ancora una volta ho provato quella sensazione di massima empatia e connessione con il lavoro creativo di un autore, che si verifica solo in rare occasioni.

La prova inconfutabile, nel mio caso, che qualcosa mi colpisce davvero nella testa, è che dopo non riesco a smettere di pensarci e, in un certo senso, finisce per diventare uno stimolo per la mia creatività, così spesso sopita.

Non solo con la fotografia. Anche con i libri, il cinema e la musica ho legami emotivi con alcuni autori, registi e compositori. Ma nel caso della fotografia, senza volerlo, sembra esserci qualcosa di più selettivo nella scelta dei miei totem che, di norma, tendono a coincidere con una certa semplicità e austerità visiva, ma non per questo privi di complessità creativa.

Vedere con occhio fotografico

Nel caso di Michals e Madoz, vedere con un “occhio fotografico” rasenta il privilegio di avere un dono.

Chema Madoz (Madrid, 1958) ha iniziato a lavorare con la figura umana, ma solo negli anni ’90 ha sviluppato il carattere visivo che ha segnato la sua carriera fotografica, in cui gli oggetti quotidiani trascendono. Non solo la loro condizione di semplici cose inerti, ma anche la funzione per cui sono stati creati. Anche se questo ha spesso un certo legame o parallelismo con la reinvenzione di Madoz.

© Chema Madoz

La concezione visiva di Chema Madoz è ancora più austera e minimalista di quella di Duane Michals. Un aspetto che personalmente trovo una sfida affascinante e per nulla facile da raggiungere, visti i risultati.

Se nel caso di Duane Michals, questa austerità è segnata dalla semplicità, sia nella traduzione in immagini di un’idea più o meno complessa, sia dalla naturalezza dell’inquadratura finale e dalla semplicità delle tecniche fotografiche utilizzate. Nel caso di Chema Madoz, si tratta di un minimalismo puro e duro, in cui il (nuovo) oggetto fotografato è l’unico elemento protagonista e non c’è nulla di secondario al di fuori di esso e della sua (nuova) funzione che possa distogliere la minima attenzione da esso. In effetti, non c’è nient’altro nell’inquadratura. E vi dico, perché è qualcosa che ho aspirato a raggiungere anche nei miei progetti più personali, che raggiungere questo grado di semplicità, sia nel contenuto che in ciò che viene comunicato o trasmesso, senza alcuna pretesa o artificio, è qualcosa che va ben oltre l’essere, semplicemente, un fotografo.

La fotografia metamorfizza la realtà

La fotografia metamorfosa la realtà, e qui sta la sua grandezza e il suo inganno. È credibile e accessibile perché è ciò che più si avvicina alla nostra percezione della realtà. Non è un quadro, non è una scultura, non è un disegno… È la “prova” che ciò che mostra esiste, anche se non esiste…

Gli oggetti di Chema Madoz esistono? Sì, esistono, perché nessuno di loro è stato creato con tecniche digitali di stampaggio 3D. Sono lì o sono stati creati a mano per essere lì, in questa immagine… Ma esiste la realtà come Chema Madoz ce la mostra attraverso questi oggetti e la loro funzione? È da qui che lo spazio fotografato diventa un enigma che deve essere risolto dallo spettatore stesso… chi è interessato, naturalmente, a scoprire le “1000 parole” che si nascondono dietro un’immagine… Chi non lo è, può rimanere felice e tranquillo nella propria inopia.

© Chema Madoz

Per scopi pratici

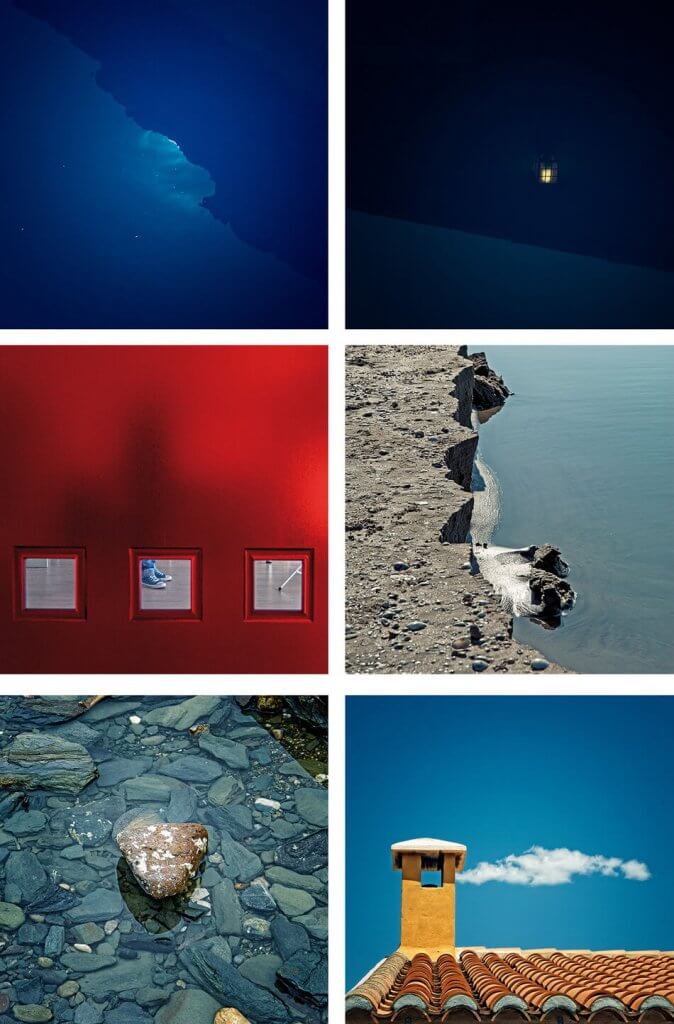

Tornando alle mie esperienze personali, ho smesso di lavorare in bianco e nero molti anni fa. La mia immersione nel graphic design mi ha portato a (ri)scoprire il colore e da allora trovo difficile concepire un’immagine senza di esso. È come se mi mancasse una parte di informazione visiva che prima non mi serviva. Ho avuto una fase in cui guardavo con il Sistema a zone e ora lo faccio con il pantografo.

Per un periodo ho guardato con il sistema a zone, mentre ora guardo con il pantografo.

Anche i processi (e la lavorazione) di allora e di oggi sono cambiati molto. In passato, la decisione di girare in bianco e nero o a colori veniva presa al primo passo, quando si sceglieva la pellicola, perché una volta superata quella linea non si poteva più tornare indietro.

Ora, la decisione può essere presa in ultima analisi quando l’immagine è già stata acquisita con un sensore digitale che, di norma, non è monocromatico, e precedentemente elaborata a colori. Anche se il risultato finale in bianco e nero è così buono da non svelare l’origine, nel mio caso, maniaca che sia, trovo questa conversione un po’ infida e non ha alcun senso se non si è goduto appieno di un’elaborazione concepita fin dall’inizio in bianco e nero.

Forse questo è un po’ uno shock per chi filosofeggia tanto sulla “menzogna” fotografica, ma una cosa è “mentire” a voi, come spettatori, e un’altra è “mentire” a me stesso ignorando le mie esperienze con i processi fotografici, piuttosto che i miei principi.

Mantenere l’essenza

Tuttavia, sembra che, per quanto vario sia stato il percorso di vita, ci siano alcune essenze che si mantengono e si fanno notare, soprattutto in quei momenti che si presentano con la naturalezza di qualcosa che non è del tutto premeditato.

Nel mio caso, c’è un chiaro collegamento con le fotografie di alcuni dei miei progetti attuali con quella fase di “paesaggio in bianco e nero” (alla fine accetterò il polpo come animale da compagnia). Continuo a rifuggire da qualsiasi immagine da cartolina e non mi interessa la realtà in sé.

Ora, inoltre, cedo all’ossessione di ridurre al minimo lo spazio fotografato, al punto di scattare o inquadrare le mie fotografie in formato quadrato, scartando tutto ciò che è di troppo.

Da sinistra a destra: Luz líquida (2013), S/T (2014), Quién te espera al otro lado (2015), Acantilados en miniatura (2008), La isla mínima (2013), Los ojos con los que miras (2014). © Bernat Gutiérrez

Il fotografo che è in me

Oggi, in mezzo a tutto questo Big Bang tecnologico, trovo il massimo piacere nella fotografia quando mi spoglio di tutto ciò che deriva dall’essere un “non so che” multidisciplinare e mi rimane solo il fotografo che è in me. Quello che osserva e cattura frammenti interessati di ciò che vede, immergendosi nella sua particolare esplorazione della poetica dello spazio, libero da ogni precedente preconcetto visivo.

Lasciarsi semplicemente trasportare da ciò che scorre dentro di noi (ciò che ci rende esseri creativi) e che difficilmente comprendiamo. Tanto che, molte volte, quando si guardano le fotografie che emergono da questo stato, si rimane sorpresi dal risultato perché non si sa bene quali meccanismi si siano attivati nel cervello per arrivare a questo punto.

Ho letto sulla quarta di copertina del libro Poetica dello spazio che “la scelta tra rappresentare lo spazio o smantellare la comprensione dello spettatore è un elemento essenziale dell’arte moderna”.

Inoltre, è un gioco affascinante, come dimostrano i lavori di Duane Michals e Chema Madoz. E nel mio caso, dalla posizione di chi si trova a suo agio in un processo di apprendimento continuo (i maestri sono altri), è il modo per esercitare e mettere alla prova quell'”occhio fotografico” che, in fondo, è la differenza tra fotografare ed essere un fotografo.

Ho letto anche una poesia dello scrittore valenciano Josep Franco:

Se si cerca di toccare

il mondo reale

non riuscirete mai a mettere

un detto al cielo.

(Se cercate di toccare il mondo reale non riuscirete mai a mettere un dito nel cielo).

Lo lascio lì.

* Questo testo accompagna le fotografie del fotografo valenciano Francesc Vera pubblicate nel catalogo WALZ.

Musica per questo post:

Mal di testa per la vostra attività di fotografia? Prendete un’Arcadina

Mal di testa per la vostra attività di fotografia? Prendete un’Arcadina

Realizzate il vostro sogno di diventare fotografi professionisti con l’aiuto delle nostre soluzioni aziendali. Ora è possibile creare un sito web e un’attività commerciale gratuitamente per 14 giorni senza alcun impegno di permanenza.

Grazie alle soluzioni aziendali di Arcadina per i fotografi, i vostri problemi di lavoro spariranno.

In caso di domande, il nostro Servizio Clienti è sempre pronto ad aiutarvi 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Vi ascoltiamo.